| 趣味三昧 | 山田 和夫 |

| 吹矢に夢中(3) | ||||

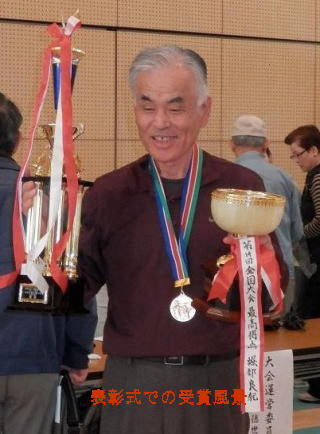

11月1日、墨田区総合体育館で「第1回全日本スポーツ吹矢選手権大会」が行われました。 8メートル(初・二段)と10メートル(三段以上)それぞれ男女に別れた4部門に、900人以上の選手が参加しました。 写真は会場の全体風景で、中央に的を約50個並べて両側から約100人のグループが、3分以内に1ラウンド5本を吹きます。  全部では10コグループありますので、全員が第1ラウンドを吹くのに約1時間かかります。次いで同じ要領で第2~第4ラウンドまで順次吹いていきます。 全部では10コグループありますので、全員が第1ラウンドを吹くのに約1時間かかります。次いで同じ要領で第2~第4ラウンドまで順次吹いていきます。他のスポーツと異なり、吹矢は筋力の勝負ではないのでとても静かです。 会場内に聞こえるのは矢が的に当たったときの「タッ」「タッ」といった小さな音だけで、見る側にとっては手に汗握るような熱気は感じられませんが、選手にとっては大変な緊張感で、見た目とは異なり静かな戦いが進行していることを実感します。 私は緊張感で頭が真っ白になるといったことはないのですが、結構皆さん緊張しているようで、決勝ラウンドの時の隣の人は「心臓がバクバクだ」と小さな声で何度も言っていました。 そっと顔を見ると、真っ青で目が空ろになって別世界をさまよっている感じでした。唇が乾いて、強く吹くときに息が漏れてしまうこともあるようです。毎日が日曜日の昨今、時にはこうした緊張感も良い刺激になりますね。 さて、試合の結果ですが、予選は1ラウンド5本(35点満点)を4ラウンド吹き、合計140点満点の上位5人が決勝戦に進み、決勝ラウンド5本を吹いて合計得点(175点満点)で競います。 私が参加した10メートル男子の部は、最も人数が多く420名でした。私は132点で予選を1位(同点者3名)で通過しました。続いて決勝ラウンドを行ったところ163点で同点1位が2名になったので、更に1ラウンドの決定戦を戦いました。私は5本中4本が真ん中に当たって幸い優勝することができました。  表彰の写真では、右手に持っているのが選手権の優勝トロフィーですが、左手の優勝カップは「日野原重明杯」としていただいたものです。 表彰の写真では、右手に持っているのが選手権の優勝トロフィーですが、左手の優勝カップは「日野原重明杯」としていただいたものです。これは10メートルの部の男女で最高得点をとった者に与えられます。一般に筋力の競技では男性が勝つのが当然ですが、一種の呼吸法で決まる吹矢では女性が勝つことがよくあります。 呼吸法に造詣の深い日野原先生はスポーツ吹矢の最高顧問をされているので、先生の100歳を記念して去年から授与されるようになりました。 何とか勝ちたいとは思っていましたが、記念すべき第1回の全日本選手権大会で優勝でき、しかも日野原杯も頂けたことはとても嬉しいです。そして更に嬉しいことは、最近の練習法が間違っていなかったと実感できたことです。 即ち今回の勝因は、矢の整備にあったと思っています。春に行われた青柳杯で勝てなかった原因のひとつに、矢の整備・調整が適切ではなかったと考え、今回の選手権に向けてこれまでとは異なる準備をしました。 矢は、「矢切り」という道具を使って筒の太さに合うように切るのですが、どうしても若干の誤差が出てしまいます。それは飛び方に影響します。矢に番号をつけて何度も吹いて矢の個性を把握し、その個性に合うように少し上を狙ったり、左を狙ったりしますが、実際にはそんな器用なことができるものではありません。 筒先1ミリの差が的では約1センチになるのですから、1本ごとに筒先数ミリの差をつけて狙うことはとても難しく失敗の原因になります。 そこで「矢切り」を極めて慎重に行って同じ太さに切るようにしました。必ず「試し切り」や「試し吹き」をしてほぼ同じに切れていることを確認しつつ5本以上の矢を切り整えます。更に慎重を期するため、時を違えて切った矢は決して同じグループとしては使わないようにします。つまり、昨日切った矢と今日切った矢は混ぜては使わない、ということです。いくら同じに切ったつもりでも、時が経てば手の感覚は同じとはいえないからです。 その結果、セットで使う5本の矢は同じように吹けば常に同じところに当たるようになったと感じます。勿論同じところを狙っているつもりでも狙いそのものに多少の狂いはあるでしょうし、同じ力で吹いているつもりでも微妙な強弱があるでしょうから、常に満点とはいきませんが、気を使う要素がひとつ減ったことは、とても安心感につながり、命中率が向上したと思っています。 本大会はこれまでは「全国大会」と称して行われていたものですが、来年の東京国体で初めてデモ種目に採用されたことから、将来の正式種目採用に向けたステップとして「全日本スポーツ吹矢選手権大会」に名称が変更になったものです。 国体は都道府県対抗の形をとっていますが、スポーツ吹矢はまだ歴史が浅いため、競技人口が多い首都圏は選抜制になって代表選手が参加しましたが、その他の道府県は希望者となりました。 来年の『国体参加』を新しい目標として、茨城県の代表になれるよう練習に励みます。 注:「実施要綱」により募集対象は「開催地(東京)」に限られ、参加できないことになりました。(H25.2.12) |