| 趣味三昧 | 山田 和夫 |

| 玄関の引き戸の作成 | ||||

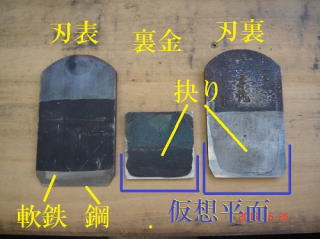

10年以上前に作った門の引き戸が強い日差しと風雨にさらされて腐ってきた。屋外では長持ちさせるためには金属製がよいが、木の温もりには何とも言えない良さがあるので、再び檜で作成した。 1 道具の準備  しばらく大工道具を使用していなかったので、まずカンナとノミの手入れから始めた。 カンナには1枚刃と2枚刃があるが、逆目を防止して削りやすい点では2枚刃が主流である。カンナ刃は和の刃物の特徴として、軟らかい軟鉄と硬い鋼を鍛造接着してあり、裏側をえぐってあるので、縁だけ砥げば平面を出せるのでとても楽である。全部鋼の洋刃との基本的な差異である。  砥ぐと砥石の面がそのまま刃に反映するので、砥石は予め平面を出しておく。 砥ぐ際には刃の角度を一定に保って、刃が丸まらないようにすることがとても重要である。砥ぎ上がると刃先がめくれてくるので、刃を裏返して軽く砥いで刃返りを消す。 次に金盤(軟鉄の板)に金剛砂(細かい鉄粉)を載せて、砥石と同じように刃を砥ぐ。2枚目の刃である裏金も同じように砥ぐ。  カンナの台は平らではない。力がよく伝わるように板と台が接する部分を最小限にしてある。台の上端と下端、刃口の3部分で板に接するようその他の部分を、台直しカンナという専用のカンナで約0.3ミリ削りとる。 荒削りカンナは上端も約0.2ミリ削って、他の2か所と段差をつけて厚めに削れるようにする。 ※ カンナに関する詳しいことは、下のURLでご覧ください。 http://amarimichi.web.fc2.com/tukuru/arakalto/14.07.02_kanna.html 2 引き戸の作成 これまでの引き戸を軽い力で開閉できるように、2枚に区分して作ることにした。1枚を半固定して普段はもう一方の1枚だけで出入できるようにし、必要な時には2枚とも動かして広く開けられるようにする。  檜板を少し大きめかつ多めに粗取りしておく。 木節の状態を確認して良質な部材を選び、各部位ごとに同じ寸法で予備を含めた数量を正確に切り出す。 桟として長短2種類の角材を各20本、戸2枚分として計80本を、テーブルソーに治具をつけて正確に切り、全て縦横20ミリの同寸の角材になるようカンナ掛けする。角を直角にするためには、複数の桟を固定して一挙に削ると、効率的かつ均一に削れる。  引き戸2枚分の枠を、組み合わせを間違えないよう正確に寸法取り、切断、そして角ノミを使ってホゾ穴を掘る。 枠を組んで四隅の角が正確に90度になるよう調整する。どの桟がどの部位に入るか何度か差し込み、番号をつけておく。 本来カンナ掛けの表面は滑らかなのだが、技量が伴っていないので240番のサンドペーパーをかけ、更に防腐用の塗料を塗っておく。  縦枠の頂部には腐食を防止するため、胴で傘を作って被せた。 木工ボンドによる接着は、ボンドをつける順番に注意しつつ四隅が正確に直角になるよう慎重に接着する。ボンドがはみ出していると塗料が載らないので、水で濡らした歯ブラシでしっかり除いておく。 枠同士の結合はボンドに加えてネジで止め、ネジ穴を木で埋め戻しておく。  引き戸式なので、支えるためのガイドを支柱と戸の上下2ヶ所に設置する。 ① 1枚目(内側)の戸 2か所に突起物をつけたガイドを支柱に固定し、戸にはコの字型アルミを固定してガイドに沿ってスライドできるようにする。1枚目の表側に2枚目の戸を支えるためのガイドを固定する。 ② 2枚目(外側)の戸 1枚目の戸のガイドに沿ってスライドするようにコの字型アルミを設置する。  戸の荷重は下部に付けた戸車で支えるので、開閉はとても軽い。 内側の戸はフックで固定しておき、日常の出入りには表側の戸のみを開閉する。フックを外せば、2枚の戸を同時に開閉することができる。 透明の防腐剤を塗ったので、檜の木肌が透けて見えて自然の温もりを感じる。 |