朝夕ようやく涼しさを感じるようになりました、お元気でお過ごしですか。

この夏はあまりの暑さにゴロゴロしながら本ばかり読んでいました。そのいくつかを紹介します。

| 冲方丁の「光圀伝」(角川文庫上下巻) |

|

|

光圀と言えば大日本史を編纂したこととこの印籠が目に入らぬか、程度のことしか知りませんでしたが、この本を読んで光圀に対する認識を改めました。よく勉強し仁を貫く人でした。 |

| 浅田次郎の「一路」 |

これは江戸末期、井伊大老が桜田門外において暗殺された後、つまり明治がすぐそこに見える時代設定で描かれた物語。後に起こる戊辰戦争では江戸幕府の旗本は次々に隠居し武士道の衰退極まった時代において、大名格の旗本が参勤交代をするにあたり本来の参勤交代かくあるべし、を求めて描いたもの。

浅田はこういう歴史ものを書かせると結構面白い。

|

|

|

以前読んだ「中原の虹」(講談社文庫全四巻)を読み直してみた。

これは清朝の興亡、清朝が興るまでと清朝末期、西大后の時代を同時並行して描いており、歴史はこのように流れていくものだ、ということを思わせる。最初に読んだ時と同じ面白さを感じた。

|

|

|

|

|

| 西加奈子の「サラバ」(小学館上下巻) |

|

|

前回の直木賞受賞作。

結構分厚い本であるがその三分の二はある家庭のごたごたが、が書かれており、この人は一体何を訴えたいのかかなり我慢をして読み、後半の三分の一でようやく解りました。

要するに「自分の信じることは自分で見つけなさい」ということです。 |

この本を読んで20年程前に読んだ遠藤周作の「深い河」(講談社文庫)を思い出し、書棚から引っ張り出して読んでみました。

これは自分の信じることを見つけたがゆえに、他人から見れば不遇の生涯を送る男がテーマになっているこの男の生きざまはキリストの生涯を思わせる。敬虔なるクリスチャンである遠藤だから書けた本でさある。どちらかといえば「深い河」をお勧めしたい。

|

|

| 最後にあと2冊。 |

|

|

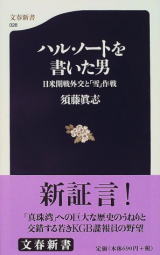

須藤眞志の「ハル・ノートを書いた男」(文春新書)

日米開戦前の日米間の外交交渉を検証したもの。

もう一つは迫水久常の「大日本帝国最後の四か月」(河出文庫)

迫水は終戦内閣鈴木貫太郎の書記官長を務めた。この2冊を読めば開戦前の状況といかに終戦を実現させたか理解できる。

|

|