| 42期 徒然草 | |||||||||||

| 「母2題 読後感」 | 谷口 日出男 | ||||||||||

| 同輩諸氏から、母2題の読後感をいただいた。 自分の母親に対しては、それぞれの思いを抱いていても、みんな同じような時代に生き、何かその中で相通ずるものを持ち合わせているんだなぁと感じた。そんな、みんなの思いを独り占めにして置くのももったいないような気がして、ここに紹介したい。 本人の承諾を得ないままに披露することにお許しを願いたい。

俺には、母親がいない。乳飲み子のころからである。ばあさんに育ててもらった。ナヨナヨした甘い覚えのない躾だった。でもそれが当たり前であり、厳しいと思ったことは金輪際なかった。 久留米の幹部候補生学校を卒業し、任官したその年に、ばあさんは亡くなった。 赴任先の北の地から、汽車を乗り継いで実家に帰った。帰る車中、名も知らぬ駅を列車が通過していく。暮れなずむ窓からの民家の灯りを見ていたら急に悲しくなり、その時、初めて俺にも母さんと呼べる人が居たらなぁと心から思い、周りに誰も居ないのを確かめて、思いっきり哭いた。 小さいころから、母親の愛情は、映画や小説の世界だった。強がりを言う訳じゃないけど別に羨ましいと強く感じたことはなかった。その分だけ、ばあさんから愛情を頂いていたのかも知れない。 今でもあの甘酸っぱいようなばあさんのにおいというか香りを想い出す。 結婚して、子供が出来た。その時初めて母と子の愛情の深さを実感した。ある時期までは、母親(俺にとっては、彼女は俺の女房なんだけど)を独り占めしたがる息子にジェラシーを感じたこともあった。しかし、息子が長ずるに従い、そして彼にも子供が出来ても、母と子のその変らぬ赤い絆が続くことに、大きな気持ちで包み込むことができるようになった。 何も息子と張り合うこともないんだと・・・向こうは、母と子、そして俺たちは、夫と妻である。 母2題を読んで、羨ましいとは思わないが、40を過ぎた息子にもこの話を聞かせてやりたい。そしてあの暮れなずむ車中でのオヤジの気持ちが少しばかり感じてくれればと思っている。 そしてまた、彼にとっては母親、俺にとっては妻を大事にしたい。 谷口 どうもありがとう!!

今晩は。 読ませてもらった。いいね 君は。お袋さんが健在で。 又、お袋さんとの会話がいい。谷口兄の自然体がよく出ている。 素晴らしいエッセー有難う。

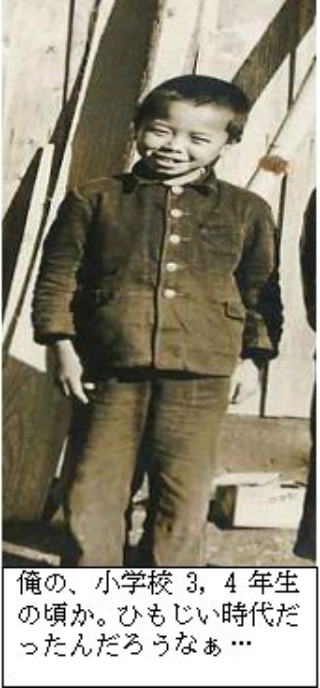

母の日の投稿涙して読みました。 私は久留米育ちですが、昭和20年代は、日本は貧しくて、小学校5・6年の同級生で諏訪中学校の前に当時あった戦災引揚者住宅にすんでいた仲良しが我が家に遊びに来た時のことを思い出しました。 お昼時になったので、母が「お昼食べて行かんね」と言って一緒にお昼を食べました。当時の昼飯は、麦ごはんに朝の残りの味噌汁、漬物くらいだったとおもいますが、その友達がかきこむように、ご飯を4杯くらいお代わりしたのをおぼえています。 まだ日本は食事、食べ物が十分ではなかった時代でした。我が家はじいさんの土地があり、倉庫の大きなブリキ缶に米が入っていましたから、主食だけは困っていませんでした。 外地(中国と思いますが・・・)から引きあげしてこられた家族の方々は、当時の日本は仕事も多くなく、家族が食べていくのにも必死の時代でした。 おじさんが撮ってくれた写真があり、小学校2年くらいの写真ですが、ズボンはひざ当てが当たっており、すそも短く、履けるまではいていたんだなーとおもわせる光景の写真です。 今の後期高齢者はそのような時代の中で育ち、高度経済成長昭和39年以降くらいから、日本が豊かになったのに、日本人は昔の貧しかった時代のことは忘れていますよねー・・・・  (編集記) 彼の文章を読んでいたら、そのころの写真があるのを思いだし、アルバムから引っ張り出してきたのがその当時のこの写真です。擦り切れた学童服、足元が映っていないが多分、靴下なしで総ゴム製の靴だったんだろう。 身なりは貧しくとも救いはこの少年の笑顔ですか・・・(自分でいうのもなんですが...)

昨夜、「母二題」拝読しました。 行商に出られたお母上様を、お弟様と一緒に橋のたもとまで迎えて、まだかまだかと待っている小学生の兄弟の心が、夕闇が進む時の流れのままに、お母上様に伝えたい心の高まりが心ならずも淋しく冷えて行き、遂には一途に母を恋う少年の想いに変化して行く様子が、美しくかつ切なく伝わりました。 貴兄の心の中では、いつも紛れのない展開で場面が現れ流れて行き、心に清らかな思いも湧き出て来る4次元名画となっていることでしょう。 今年中には98歳となられるお母上様の膝枕、僕には貴兄の優しか推測できませんが、貴兄には文章にならなかった、喜びも悲しみも一つになった切ない思いを感じられたことでしょう。 貴兄が美しい心で、誠実を基本に生きて来られたことを再認識いたしました。

「母の日2題」を読ませてもらいました。 自分のところも8人兄弟で母親も、戦後の生活に苦労したことと思う。当時は皆が貧乏で苦労して子供を育てたのではないか。 自分の母親は俺が防衛大学に行く前年に胃癌でなくなった。父親は69歳で亡くなったので丁度今の俺の歳で亡くなったのだなと感慨深い。 これからは夫婦穏やかに過ごせればと思っている。では又

いい話ありがとう。 俺も母をなくして間もなく3年になるが93歳だった。 高校を卒業して以来一緒に住むこともなく親孝行できたかどうか疑問でもあるが、晩年は俺のことを少しは他人に自慢していたらしい。 少しほっとしたな。

母の日によせてのエッセー、拝読致しました。 あまりにも力作で、一字、一語を噛み締めて味わいました。力作なるが故に、時間がかかってしまいました。 小生の母は、4年前に、白寿を迎えて旅立ちました。生前の最後の10年は、脳梗塞を患らった後遺症で、認知、言語、身体能力の全てを失っての寝たきり生活でした。 倒れたとき、医者からは、「半年」と言われて、10年永らえました。 貴兄の力作を拝読しながら、風呂の水汲みや風呂焚き等、いくつも同じような少年時代を送ってきたことが想い出されました。小生の認識する母は、未亡人の母です。父は、小生が3歳の時に他界しましたので。 また、小生の母は負けん気の強い性格でしたが、遂に自転車に乗れませんでした。小学校のグランドに行って練習によく付き合わされことを想い出します。 お陰様で、亡き母を思い出すことができました。有難うございます。

母の日をまえにして こころうたれました 本当にこのままで いい 感謝の念をもちつずけて 有難う 感謝です

貴君の力作、一挙に読んでしまった。 なかなか面白かったよ。 ほのぼのとして良いね。 良い親子関係が保たれているね。小生も同じ年生まれの父親を抱えているが、日に日にずれてくる。 前は、何回同じことを言わせると怒っていたが、子供に怒っても仕方ないと思い、怒る回数が少なくなった。 寝るか、食べるか、9-1の焼酎を飲むしか楽しみは無い。 楽しみがあるだけましだと言われたらそれまでだが。 時に気配りも見せていたが、最近はそれもほとんどなくなった。 長生きすることの切なさを感じている。 長寿社会の在り方を真剣に考える必要性を感じるこの頃である。

いつも思うのですが、谷口君とは、経験したことがかなり似ているのが不思議です。 ご母堂様が96歳でまだお元気で、膝枕までして貰うなんてなんと幸せなことでしょう。 私の母もほぼ同年代ですが、定年を楽しみにしていたのにその4ヶ月前にあの世に旅立ちました。 父が私が36の時に死に、それから20年一緒にいたわけですが、当時、「お母様とご一緒でお幸せですね」と言われると、今思うと恥ずかしい話ですが、「何で3人兄弟の末っ子が面倒見なきゃいけないんだ」と思っていました。 今は完全に「マザゴン」、母と言う言葉を聞いただけで涙が出てきます。 それは生きている時に旅行の一つにも連れて行かなかった、定年になったら時間があるので好きなところに連れて行ってあげようと思っていた矢先のことだったので、その悔しさがあるのかも知れません。 「孝行したいときに親はなし」です。 谷口君の母の思い出の中で特に印象的だったのは、行商から帰ってくる母を幼い5人の子供が途中まで出迎えて嬉しそうに一緒に家に帰る情景や母が老いてからは息子が帰ってくるのを心待ちにしている情景です。 私も小学校の時、途中で引っ越したためにそれから6年間都電での遠距離通学、家計が苦しいのに子供3人を良く通わしてくれたもんだと思いますが、母の「お帰り」の言葉が聞きたくて、家が近くなると走って帰ったものでした。 母と一緒に住む様になってからは、息子の帰ってくるのを心待ちにしてくれたようで、嬉しそうにしていました。 「親の心子知らず」で、大宮に勤務していた時は飲んだくれて殆ど午前様、それでも息子が帰ってくるまで寝ずに待っていました。 母は世界でただ一人、子供のことを常に心配してくれる有難い存在です。 村上君もその思いを投稿してくれましたが、私は少々それに気づくのが遅かったようです。 ご母堂様にこれからもお元気で長生きされることを願うとともに、母の愛を受ける幸せを噛みしめて下さい。 |

|||||||||||