| 42期 徒然草 | ||||||

| 九段のお社から 父より | 谷口 日出男 | |||||

同窓会会場へと先を急ぐ手前、それを斜め読みにして通り過ぎようとした。

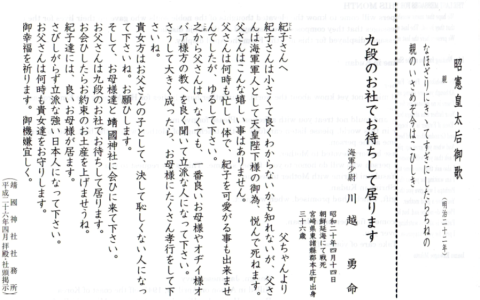

それは、過去に職業柄、一般の人より多く目にした光景だった。本や戦史の資料等であったり、各地の史料館に残された手紙だった。靖国神社境内にある遊就館で勤務する友と別れ、神殿での参拝を終えて参道を引き返した。それの中に、ふと懐かしい文字に触れた。思いがけない文字がそこにあった。なんとそこには俺のふるさとの住所が記されているではないか、なんという偶然?かそれとも奇遇か、 あ~ぁ、同じ町の本庄町出身者とは... 宮崎県東諸県郡本庄町(ひがしもろかたぐんほんじょうちょう)出身と書かれた遺訓を改めて最初から読む。そうか、同じ町の人だったんだ。敗色濃いあの時期に朝鮮延海にて戦死となっている。延海ってどこらあたりなんだろう。36歳で海軍少尉というから現役の士官学校出身者じゃなかったんだろう。それにしても36歳で幼い子達を残して戦地に赴かねばならなかった気持ちは、計り知れないものがあっただろう。それが故に、こうして自分の最後を覚悟して、残された幼子(おさなご)たちに父親としてのすべての愛情を絞り出して手紙に託されたのだろう。「紀子さんへ...」の書き出しから始まるその手紙は、その当時の軍人たちがそうであったように、連綿と自分の気持ちをさらけ出すこともなく、その言葉ひとつひとつに自分の万感の想いを込めて書き記されているような気がする。父ちゃんよりとあるのがまた身近に感じる。  紀子(としこ)さん、この時は、幾つぐらいだったんだろう。俺と同じ世代のような気がした。長ずるに従ってどんな思いでこの遺訓を読み、亡き父を思われていたんだろうか、同じ町といってもどこの地区の人だったんだろうか、この掲げられた遺訓を見られたんだろうか、お約束のお土産ってなんだったんだろうか、今も元気で暮らしておられるのだろうかとあれこれと思いが走る。 紀子(としこ)さん、この時は、幾つぐらいだったんだろう。俺と同じ世代のような気がした。長ずるに従ってどんな思いでこの遺訓を読み、亡き父を思われていたんだろうか、同じ町といってもどこの地区の人だったんだろうか、この掲げられた遺訓を見られたんだろうか、お約束のお土産ってなんだったんだろうか、今も元気で暮らしておられるのだろうかとあれこれと思いが走る。その遺訓の前には、何人かの人が立ち止まっては去り、また新しい人の群れが出来た。参道の両脇には所狭しと露店が軒を並べ、人もいっぱいである。英霊もさぞこの人並みには、ビックリだろう。そして両脇には、今は盛りと桜が満開である。江戸の桜がこんなに見事とは思わなかった。その桜並木が切れ、大きな鳥居をくぐる前のところにその遺訓が掲げられていた。そこに心を残しつつ、市ヶ谷の同窓会会場へと急ぐ道すがら、あの小さかった頃のなんでもない思い出がふと、よみがえって来た。 あれは、小学校の2年生の頃だから昭和の25年くらいか、仲良しのO君の父親がシベリヤ抑留から帰還された。教室で、女先生が今度O君のお父さんがシベリアから還ってこられますよ、良かったですねと発表されると、教室内がワッーと湧きあがり、シベリア鉄道!シベリア鉄道!の言葉が誰彼ともなく発せられたような記憶がかすかにある。その頃の数え歌で、するめ、メジロ、ロシアから始まり、シベリア鉄道長けれどとかいうのがあって、もうすでに子供心に、シベリアの語彙がインプットされていたのかもしれない。それから、学校帰り、その父親が、家業のタンコ屋(桶屋)で桶を器用に作っている姿があった。父親の左手の指は何本かなかった。五体満足でもなかったが無事に、こうして生きて還って来られたんだ。そのそばでその当時の男の子誰もがそうであった様に、O君が洟を垂らしながらいつもニコニコ顔でカンナ屑の後片付けをしながら、父親の手伝いをしていた。今思えば彼も父親が帰還してどんなにか嬉しかったんだろう。それは、父親の還りを待ち望んでいた家族のものにしかわからぬ喜びだろう。小学生時代に、周りで親が戦死した友達は、いなかったような気がするなぁ。しかし、実際には同じ町内に、居たんだ。紀子さんが... 残された母子は、その後、どんな生き方をされたんだろう。 市ヶ谷での同窓会総会出席、古希を境にする朋のかくしゃくたる元気な姿と九州と東北くんだりからやって来た二人に対するみんなの温かい思いやりがしみじみと感じられるおもてなしだった。帰りの機上でもみんなへの感謝の念が湧いてきた。と同時に、その遺訓のことが頭から離れなかった。紀子さんってどこの人でまだ本庄に居られるんだろうか... それから丁度3カ月になろうとするいま、紀子さんから分厚い封書をいただいた。一緒に、ビールのつまみにして下さいのメッセージと共に千葉名産の「落花生」がはいっていた。千葉の成田市で空港に勤める長男家族とともに、元気にお暮らしだったのである。4月、上京した際にそれに目に触れ、帰ってから早速、電話で宮崎の兄妹たちにこの話をして、紀子さんの消息を聞いた。義弟の調べで分かった。どうかな?という気持ちを持ちながら思い切って、手紙を差し上げたが2か月間、なんの音沙汰もなかった。相手の気持ちも構わずに、手紙を無神経に差し上げたいつもの自分の野次馬根性に対して少し悔いが残った。しかし、2か月経ったいま、その返事が来たのだ。落花生と分厚い封書とそしてあの時俺も見た遺訓前の光景写真数葉とともに。 花柄模様の便箋紙7~8枚には、まず俺からの手紙に対するお礼が述べられ、そのあとに人づてに知りえた父親の最後の消息、その後の残された母子三人の生きざま、そして今にいたる人生経路が述べられ、終わりにこの遺訓が靖国神社で掲揚されるいきさつとそれを家族が見に行った当日のことが書かれていた。最後に、返事が遅れた訳とお詫びの言葉が記されていた。 紀子さん、昭和の13年生まれだった。俺の次兄と同窓だった。丁度その終戦の時は、7歳である。母親と妹さんと母子三人は、父親の実家で祖父母と暮らされていた。その当時、どこの家庭でもあったように、銃後の家族として戦地での父親や息子やそして夫の武運長久を願って... 父君は、昭和20年のその時、佐世保港を出港した兵員輸送船(寿山丸)の指揮官として航行中、済州島沖200m付近で敵の潜水艦の魚雷攻撃を受け、船は、沈没。沈みゆく船上で、父君は乗船者に向かって、海に飛び込め!泳いで島まで辿り着け!と指示され、自分はそのまま船と運命を共にされたとか。戦後、父君の弟さんがNHKラジオの尋ね人の欄で、島まで泳いで生存され、その後内地に送還された兵士がいることを知り、その人から得た父君の最後の状況だった。貧しい農家の7人弟妹の長男として生まれた父君は、職業軍人としての道を選び、たたき上げの海軍軍人として幾多の戦線を経て、今は海軍将校として済州島沖でその任を遂行していたのである。 (済州島、俺にも少しの思いがある。亡き父の最終任地がここであり、生前良く、父は母に対し、いつかはお前をこの済州島に連れて行ってやるが口癖だったがその願いも病魔に遮られた。十数年前、亡き父の思いを達成するために、兄と母親を連れてそこに行った。海を見渡すなだらかな畑の隅には、航空機を格納していたというコンクリート製の防空壕がまだあちこちに残っていた。そうか、あの島の沖で紀子さんの父君は、無念の最後を取られたのか...奇しくも亡き父たちは、明治44年生まれであった。ということは、同じ町内であればもしかして二人は、知り合いだったかもしれない。その時は、父はここ済州島にいたのである。終戦となるも、南にいるのか果ては満州大陸にいるのかわからぬ夫の帰還を待ちわびる妻がそこにいた。五番目の息子(俺の弟)は、この年の四月生まれたばかり。五人もの息子を抱えながら、じっとその時が来るのを待っていたのだ。そして、終戦から三カ月も経ったその十一月二十三日にその待ちわびた日が来た。夜遅く、いつもの子供の服の繕いものをやっているときに、坂道を下って来る足音が聞こえてきた。戸を開けると、大きなリュックを背中に背負い、両手に荷物を下げた夫がそこに現れた。後年、母から聞いたわが父の帰還光景である。) しかし、紀子さんには、それが訪れなかった。 父の実家に祖父母と住んでいた母子三人には、戦後の荒波が押し寄せてきた。オジイ様オバア様の思惑は、亡き父が望んでいたものと違ったのである。父君の末弟に跡を継がせるために、母子三人は、籍まで抜かれてその家を追い出された。その後は、母子は、母親の実家で生活し、その後母親は職業学校で得た裁縫で生計を立て子供たちを育てた。紀子さんも奨学金を二つも貰って高校を卒業、その後当時の国鉄に入社され、良き伴侶に恵まれ、親孝行な二人の息子さんを授かり、十数年に熊本から、孫の面倒を見るために長男夫婦の住む成田に引っ越され、今に至っているとか、便箋数枚に亘って昭和20年から今日までの70年間が書き続かれていた。母親も妹さんもすでに十数年前に亡くなられていた。今は本人が天涯孤独だという言葉に、もっともっと書きたいだろうけど言葉で表しがたいその時の自分の気持ちをどう書こうかと筆が進まないのがその行間に読み取れる。 あの幼いころ、そして長ずるに従って、日々どんな思いで過ごされていたんだろう... 遊就館にいる友から、あの遺訓は、一カ月交代で掲額され、丁度俺が見た時がその初日だったことを知った。そして偶然にもその日に、遺族として、次男とお孫さんが代表して招かれたとか、冒頭の写真がその時、次男さんが撮られた写真だそうである。送られた写真には、このほかにも靖国神社の見事な桜の光景が数葉入っていた。掲額に至った経緯は、所謂終活で、父君の遺品を整理しているときに持っていく先が困り、靖国神社のことを知り、そこに預けたそうである。亡き父の遺言どおり、九段には何度がお参りした。そして千葉に引っ越してからは、初詣、春の例大祭、夏のみたま祭りそして秋の例大祭と信心深いお孫さんと詣でるのが楽しみとか書いてあった。九段の杜で父ちゃんが上げる約束したお土産が何だったかは記されてなかった。そして終わりに返事が遅れた訳が記されていた。 「お宅様からお手紙を頂いた頃は、自分は、父の願っていたような人間に自分がなっていないような気がして憂うつになりまた主人も体調が悪くなって、うつうつとした状態でして返事も出せず本当に失礼しました心よりおわび致します。その後、近頃は普通の状態になり返事が遅くなってすみませんでした。写真は次男がその日に撮ったもので同封します。」とあった。 誠に申し訳ないことをしていた。自己満足とはいえ、相手の気持ちを思い図ることなく、重荷を負わせていたのだ。しかし、最後に「再度上京される折は連絡下さい。会いに行きます」とあった。逆に、こちらが重荷を背負わされた。上京するのが...? 追伸でお孫さんが航空自衛官として小松基地で勤務されているとのことだった。俺がもと陸上自衛官だったことを言ったからだろう。父君の思いは、こうしてお孫さんに託されているのか。 間もなくまたあの日が巡ってくる。もうあれから七十年近くの夏である。またこの夏が近づけば九段の杜は、いつものように何かと騒がしくなっていくのだろう。英霊たちはどんな思いで眠っておられるんだろうか。そして今までそれを目にすれ、そしてご遺族の思いを本などで知るにしろ、それは別な世界と実感しなかったものが、今回いただいたお手紙から、初めてその遺書の重み、ご遺族が苦労された生きざまに触れたような気がした。 いずれにせよこれからも平和な日本が続くことを願っている。 そして、これからも末永く、紀子さんご夫妻がご健勝で過ごされんことを祈念する。

これは、遺訓の前に置かれた写しである。明治天皇皇后の昭憲皇太后御歌が添え書きされており、裏面には英語で書かれていた。 I Am Waiting for You at the Shrine in Kudanの書き出しから始まる英文で...

「シベリア鉄道数え歌」 ネットをみてたらこんな数え歌が出てきた。俺たちの小さい頃歌ってたのもこんな歌詞だったのかなぁ...するめ、メジロ、ロシア、シベリア鉄道長けれどの言葉は、今でも出るが、ニッポンの乃木さんから始まって、ばばあの年は84と終わるとは知らんかったなぁ。そういや、ほかにもこの時代、バルチック艦隊全滅すなんてのもあったけどまさに「坂の上の雲」の時代のしりとり歌か・・・・ ♪「ニッポンの 乃木さんが 凱旋す するめ 目白 ロシア クロバトキン 金の玉 たまけて逃げるは チャンチャン坊 棒でたたくは鬼殺し シベリア鉄道遠けれど 土瓶の口から飛び出せば ばばあの年は84」♪

「遊就館」 ゼロ戦等大東亜戦争の遺品等を祀ってある展示館で靖国神社境内にある。 同期の彼は、この展示館の一角にある「公益財団法人大東亜戦争全戦没者慰霊団体協議会」の事務局長として勤務している。 |

||||||